|

伏見疏水の橋巡り 2022年12月14日(水) 所要時間:2時間10分 歩行距離:6.6km 歩数:10819歩 近鉄伏見駅 ~ 京阪中書島駅 |

|

|

伏見疏水の橋巡り 2022年12月14日(水) 所要時間:2時間10分 歩行距離:6.6km 歩数:10819歩 近鉄伏見駅 ~ 京阪中書島駅 |

|

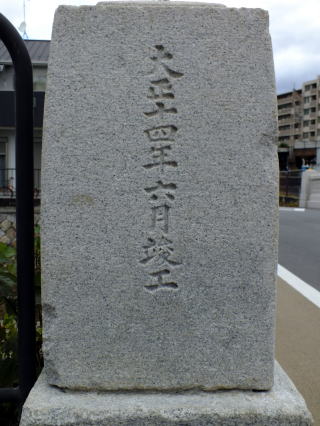

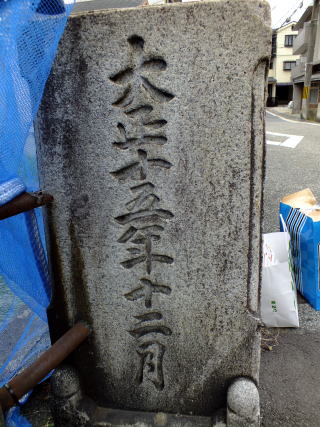

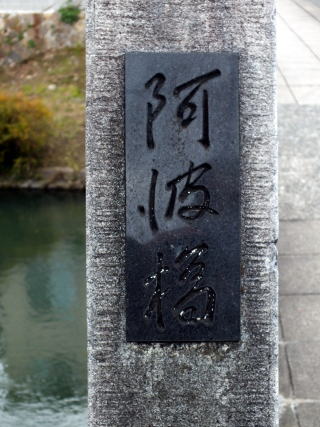

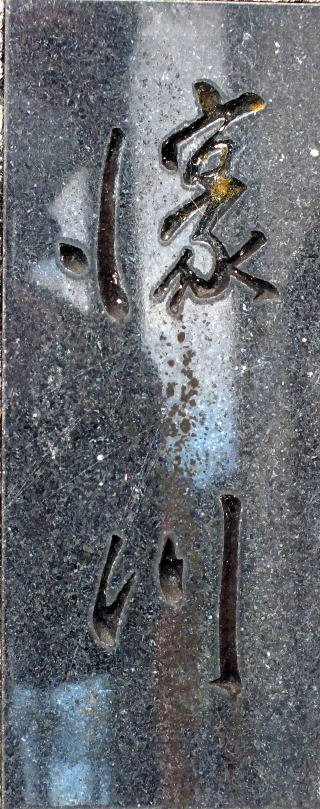

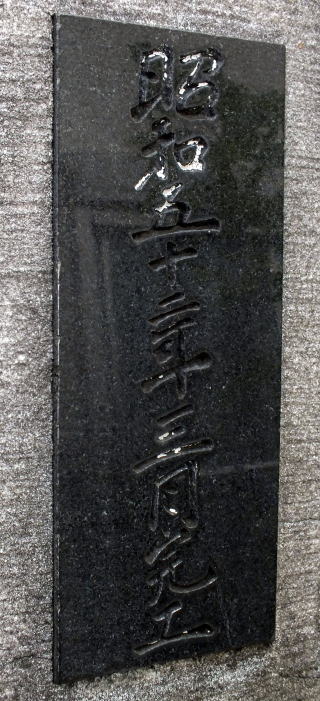

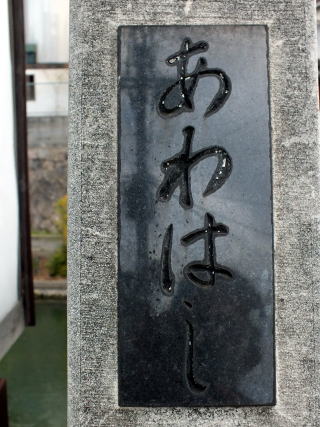

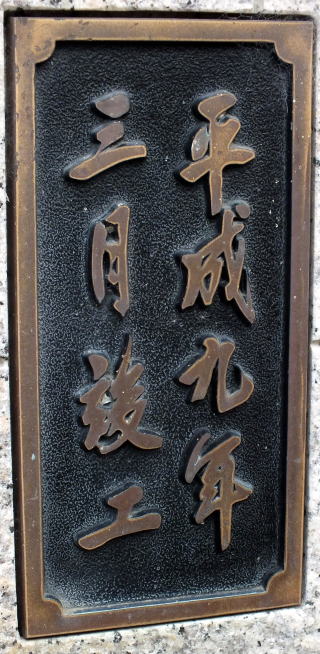

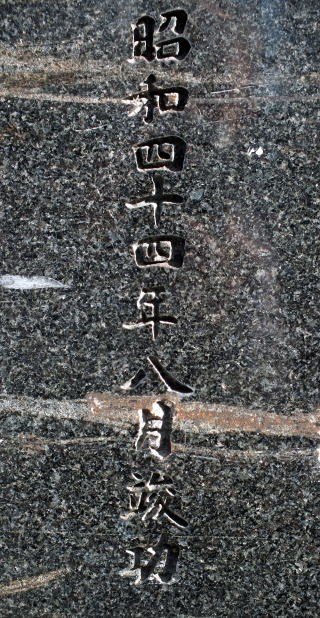

橋には両端に名前などが書かれている柱がある。これを橋名板という。

金属板が貼り付けてあるのは、橋名板でよいように思うが、

四角柱の石に名などが彫ってある場合は、橋名石柱とでも言うべきか。

この橋名板に書かれる文字は、例外の県もあるらしいのだが決まりがあるようだ。

道路起点側から見て左側に『漢字表記の橋名」

右側に『交差する河川〈鉄道)などの地物名」

道路終点側から見て右側に(竣工年月)

左側に「ひらがな表記の橋名」が表記されている。

蹴上の浄水場に入ったびわ湖疏水は、蹴上から岡崎を通り、鴨川河畔まで流れる。

伏見に向かう疏水を鴨川運河と言う。

川端通りまでは暗渠であったが、そこから墨染発電所まで流れを現す。

墨染発電所にはインクラインがあったが、国道24号の拡幅工事の際、埋め立てられ姿を消した。

現在発電所から24号線の下の暗渠を経て、昔船だまりだったと思われる場所で又疏水として姿を見せる。

堀詰町という名が残っている。伏見城の外堀を表していると思われるこの地名のあるところを疏水は流れる。

「濠川」「堀川」「「疏水」統一した名前では呼ばれていなかったようだ。

かって水運の町として栄えた伏見の町の大動脈であった疏水の橋巡りをしてみた。…

| 1,津知橋 | 2,東住吉橋 | 3,上板橋 | 4,常盤橋 | 5,いものやはし | 6,丹波橋 |

| 7,桝形橋 | 8,下板橋 | 9,土橋 | 10,聚楽橋 | 11,毛利橋 | 12,大手橋 |

| 13,阿波橋 | 14,角倉橋 | 15,伏見であい橋 | 16,肥後橋 | 17,伏見みなと橋 |

|

|

|

| 近鉄「伏見駅」南側を高架に沿って5,6分歩けば津知橋に着く。伏見津知橋のすぐ北側を近鉄京都線高架橋が走る。 津知橋は土橋がもと字であろう。板橋の上に土をかぶせた橋のことを土橋と言った。 津知橋通りは久我、神川、さらに向日市西国街道に繋がる道である。橋の名の揮毫はどなたがするのだろう。今まで考えたことがなかった。達筆だ。 |

|

|

|

| この橋は水害から下流住民を救うために作られた橋である。直接疏水に架かっている橋ではない。大雨が降ったとき、上の写真の水門を閉じて流れを右側の新川へ導くための橋である。津知橋の竣工から1年半後にこの橋が出来ている。 最近老朽化したため掛け替えられた。 9年前の台風の時の写真がある。 台風18号水害 |

|

|

|

上板橋通りと対の下板橋通りである。板橋は板で出来た橋の意味。

土橋と言い、板橋といいこの場所に橋が出来た頃の橋の様子が想像できる名前である。大正15年以前に板橋であった時代があったのだろう。上は北の意味。下は南の意味。津知橋から3年後に、東住吉橋から1年半後にこの上板橋が出来ている。私は小学校6年間この橋を渡って住吉小学校に通った。この橋の下を「疏水」が流れている。疏水の名はここまで。この後「豪川」とか「堀川」に変わる。おそらく伏見城築城時に外堀であったところを利用した流れは「豪川」や『堀川」で、疏水が掘られた後の流れは「疏水」と書かれているのではなかろうか。

|

上板橋から次の橋がこの常盤橋。この橋で疏水は直角に西に曲がる。この橋も最近改修された。この橋の北側の町名が堀詰町。 橋の名前「常磐」は何が由来なのかよくわからない。 伏見にはもう一カ所「常磐」のつく場所がある。その場所は宇治川を挟んで向島の対岸にある豊後橋の少し北側の町名に残っている。その桃山にある常磐は常盤御前に関係があるという由来が語り継がれてきたようだようだ。 平治の乱で平清盛からのがれるため源頼朝、義経を連れて逃れる途中で捕縛されたのがこの場所だという由来である。 この橋の名「常磐」も関係があるのかなと思いながらこの橋を渡る。橋の南側今はマンションが建つ場所に、「キンシ正宗」の堀野商店の二つの蔵があった。一つは「ときわ蔵」もう一つは「みどり蔵」だったように記憶している。伏見名水の一つ常磐井水はキンシ正宗が100m以上掘って汲み上げていると説明にある。橋も |

|

この橋も最近改修されたようだ。この橋は先の常盤橋から100m程西方にある。そしてもうしばらく西に向かい、今度は南に直角に流れを変える。その後幾度か直角に流れを変えて西南方向にある伏見港へ向かう。この何度もの水路変更は、城下町への侵入を防ぐ目的なのか一気に水を宇治川へ流し込むのではなく徐々に穏やかな流れにするためなのか。 この橋の西側に、今はマンションが建てられている。 私が子どもの頃(60年以上前)から長い間対岸には鋳物工場があった。同級生の子のお父さんやご兄弟が経営されていた。 鋳物屋橋…というのはこの橋がその工場と関係があることを表している。 京都市の公設橋なのか個人がおかけになった橋なのかと思いながら、橋の名を見る。最近 |

|

|

|

| 丹波橋の橋名板は大変興味深い。銅板に文字が浮き彫りされている。大正15年11月の年号は、上板橋の大正15年12月の1月前に竣工したことになる。丹波橋通りは、東にある京阪丹波橋駅や奈良電堀之内駅、西にある京都市電丹波橋駅のある通りで、橋の必要度から言えば高かったと思われる。その間にあるこの橋をモダンなものにすることは必要だったのだろう。 もう一つ一番右のプレートの文字に注目したい。読みにくいが「旧堀川」とある。想像であるが、この辺りの住人は疏水を堀川と呼んでいたのではないか。伏見城の外堀であることに誇りを持っていて、このプレート名にしたのではなかろうか。疏水に架かる橋の中で「旧堀川」はここだけである。銅板のゴシック文字の浮き彫りと言い、「旧堀川」の文字といい、住民の意気を感じる橋である。丹波橋の名前の由来は現在の京阪丹波橋駅付近に桑野丹波守の屋敷があったかららしい。 丹波橋から南へ向かう流れは、しばらくすると、直角に西へ向かい、枡形橋を潜る。 |

|

|

|

| 濠川は「ほりかわ」と読む。この後、「濠川」と川の名前を橋名板に書く橋になるから、中書島から丹波橋までは「ほりかわ」が一般的だったと思われる。 橋の名「桝形町について。この場所に伏見城の虎口を四角く石垣で囲った広場があったのかと思ったのだがそうではないようで、町が桝のような四角形だったらしい。この辺りは城下町の町人の住居地域らしく、俗に「材木町」と呼ばれていた場所であったらしい。橋の向こうに見えるのは伏見中学校。 |

|

|

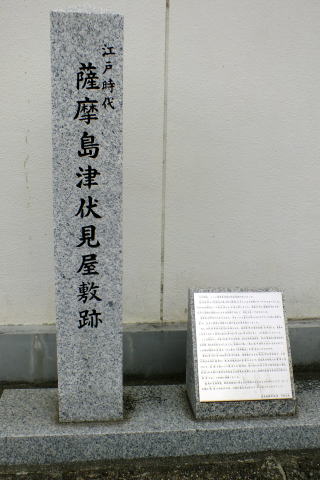

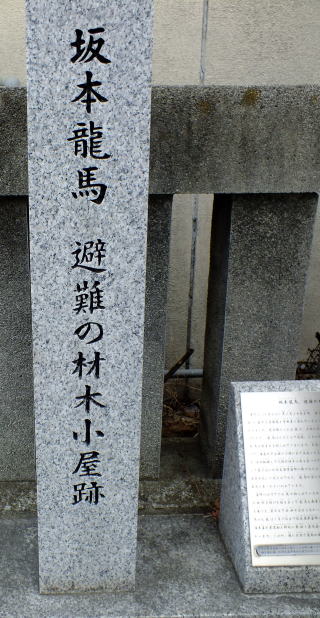

上板橋と同じく昔は板の橋が架かっていたのであろう。 下板橋通りは、伏見が京都市に編入される前は、伏見の政治などの中心地であった。伏見町役場、伏見市役所がこの辺りにあった。幕末に尾張藩邸があった場所に、板橋小学校や伏見中学校が建てられている。 橋も橋名板にレンガを使用しており、モダンなものであったと想像される。 橋を渡った西側に松山酒造、合同酒造株式会社がある。ここは元薩摩島津伏藩邸跡で、幕末篤姫がここで宿泊した。 また寺田屋で大けがを負った坂本龍馬が匿われた場所でもある。 寺田屋や一時避難した木材小屋からここまで歩いてみるとおりょうが走った距離が実感できる。 |

|

|

|

|

| 昭和2年完成の土橋、「どはし」と発音するようだ。濁音を嫌ったのか。わたしは「どばし」だと思ってきた。 竹田街道の棒鼻からまっすぐ南へ歩き、丹波橋通りを越えて1町ぐらい進むと、清酒「玉の光」酒造の蔵が見える。このすぐ南が「土橋」。更に進み、東に折れると、肥後橋から京橋中書島へ竹田街道は進む。 もともと土の橋だったのであろう。ここから、次の聚楽橋へは橋を渡らずに西へ流れと平行に進む。 |

|

|

聚楽と言えば秀吉が京都市内に建てた「聚楽第」を思い出す。この橋の名である聚楽はその聚楽と関係がある。伏見には京都市内に由来を持つ町名がいくつかある。上下神泉苑町とか東西朱雀町など。聚楽も集団で移住してこられた人たちがおられたようだ。 左の写真は豪川の流れが西から南へ直角に曲がる北西にある材木商のお宅で、ここは聚楽1丁目。 私が中学生の頃、この橋から西側の川面は多くの木材が浮かんでいて、貯木場だった。聚楽橋が架かっている道路を市電が走っていた。 |

|

|

毛利橋は当然のことながら「もうりばし」で長州毛利藩由来の名であろう。この橋の通りの一番東にある桃山高校の町名は毛利長門であるから、通り名の毛利通りも関係あるだろう。 私は「もりばし」とずっと言ってきた。どこかで「う」が抜けてしまっている。 この橋は昭和62年5月に竣工されたらしく比較的新しい橋である。 この辺りまで来ると、川の名前は「豪川」である。 聚楽町の西に大津町、問屋町などがある。この辺り一帯の濠川西側や北側の砂地は材木商、薪炭商、米問屋などの船舶が行き交う繁華な浜であったらしい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 阿波橋は竹田街道と油掛通が交差する場所を西へ300mの濠川に架かる橋だ。伏見港からこの阿波橋辺りまでは、江戸時代には、問屋や旅籠などが並び立つ栄えた場所であった。 油掛通は、大手筋よりも賑わいのある商店街だった時期があったようで、京都電気鉄道の駅も最初は中書島ではなく、油小路が終点だった。 この橋を西へ進むと高瀬川、鴨川を越え、国道1号へ。さらに桂川に架かる羽束師橋の向こうは乙訓に繋がっている。大きな川のあっちとこっちは、今なら車ですぐに行き来できるが、一昔前は交流も大変だったことだろう。西国街道と京都、伏見を繫ぐ大切な道路だが、阿波橋が近代的な橋になったのが昭和52年とは案外最近だったのだなと思う。 |

|

|

|

|

|

この角倉橋は「すみくらばし」と読む。江戸時代角倉了以が開削した高瀬川は大阪と京都を海運で結ぶ大動脈の役割を果たした。下の大きな石碑は大富豪であった了以の偉業を称えたものであり、相合橋の西側にある。 この角倉橋は濠川(疏水)に架かってる橋ではなく、旧高瀬川に架かっている橋である。少量の水を疏水に流し込んでいる。疏水に流れ込む川はこの旧高瀬川だけである。現高瀬川は竹田で七瀬川、住吉で新川と合流して、伏見港公園、三栖閘門の西で宇治川と合流している。 森鴎外の「高瀬舟」は底が浅い舟だったらしい。上りは多くの人夫が綱で曳いたという。 |

|

|

|

| 「であい橋」上手いネーミングです。この橋 旧高瀬川、濠川、宇治川派流の三川が出会う場所に架かっています。西から歩いて行くと真ん中辺りで二つに分かれ、宇治川派流の両岸へ降りていくことが出来ます。宇治川派流を歩いて東へ行くと、京橋、逢来橋に繋がり、寺田屋、坂本龍馬とおりょうの銅像のある場所へ。南へ向かうと伏見港公園。 桜、紅葉の時期がおすすめ。十石舟が宇治川派流を弁天橋から三栖閘門まで観光船として運行する時期も。桜、紅葉の時期○。 |

|

|

|

|

| 肥後橋へは、京阪中書島駅北改札口を降りて、竹田街道を渡る。三栖自治会館前を右へ折れて西に向かうと森田製作所がある。さらに進むと三栖神社の御旅所がある。そこに架かっているのが肥後橋である。宇治川派流と肥後橋には川の名前が書かれている。疏水でも濠川でもない宇治川派流である。宇治川派流は宇治川から伏見港への水路を作るために掘られた水路である。長健寺のある弁天浜、寺田屋の浜などを通って伏見であい橋で濠川,高瀬川と合流した後は、宇治川派流と呼ばれているのである。 森田製作所工場は、明治35年(1902)頃に作られた旧京都電燈伏見発電所のレンガ建築である。 |

|

|

|

|

|

| 伏見港公園は今伏見観光期待の中にある。宇治川派流を十石舟が運行され、坂本龍馬や寺田屋がその人気を支える。長健寺から大倉酒造(月桂冠)記念館の建物のある風景はなかなかだ。桜や紅葉の時期はなお良い。 伏見港公園内には温水プール、体育館、テニスコートなどの運動施設がある。 伏見港公園へは、京阪中書島駅下車、南改札口を出てすぐ見える道路が竹田街道。それを渡ると伏見港公園である。 |

| 淀川水系治水は秀吉の時代から大きな課題でした。秀吉は、豊後橋(観月橋)を架けて、巨椋池の中を通って(大和街道)奈良まで道を付けました。また、大阪と京都を結ぶ京街道を宇治川の土手沿いを整備し、太閤堀を完成させました。大阪や全国の物品が淀川から宇治川へ入りさらに伏見を経過して京の都に動きました。伏見はその中継地、港として栄えました。今も南浜、弁天浜などの名称が町名としてのこされています。 近代に入り、明治から大正にかけては、蒸気汽船が物品や人を運びましたが、徐々に鉄道に押されました。この三栖の閘門は宇治川と伏見港の高低差を調節する施設です。高い伏見港から低い宇治川へ舟を調節します。三栖の閘門の大きな役割も陸上交通の発達とともに役割を終えるかと思われたのですが、今は淀川水系の治水を調節するという大きな役割を果たしています。 この三栖の閘門資料館が「ふしみみなとはし」の西側エリアにあります。桜の桜の季節など、宇治川の流れを見がてら訪れられたらいかがでしょう。 |

|