大和の石仏2005ー4

山辺の道・長岳寺奥の院不動明王

(1)長岳寺門前の石仏

長岳寺門前から竜王山へ登る道が北へ分かれるます。道なりに進みますと長岳寺の北側を進んでいきます。山道で柿畑が続きます。その柿畑が途切れる辺りからふりかえりますと、大和国原が見えなかなか景色が良いところです。

(2)長岳寺から奥の院までの道にある石仏

約2kmの道に何体かの石仏が残されていました。かなり急な坂道で参りました。何回も休憩しながら登りました。

| 地蔵立像 |

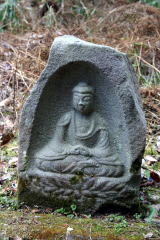

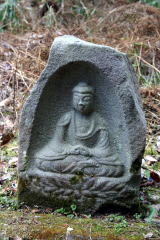

阿弥陀如来 |

地蔵座像(善教作) |

不動明王 |

|

|

|

|

室町時代初め頃長岳寺に善教という名の石工が活躍したようです。この方は僧でもあったようで、この辺りに何体もの石仏を残しておられます。地蔵座像は善教作のようです。大神神社の神宮寺である平等寺に善教の「延命熱とり地蔵」さんが祀られていました。

(3)長岳寺奥の院不動明王

竜王山城跡(十市氏が築いた大和を代表する山城で、天文年間(1532〜55)十市遠忠が構えた。後信長により廃城)へ行く道と分かれると下り道になり、西側の景色が開ける。横穴式の古墳を通過ししばらく行くと奥の院に到着します。奥の院と言っても別に建物があるわけでなく、下のような感じで、不動さんがおられます。

高さ2mの火焔光背を背負う高さ1.55mの不動明王。長岳寺住職は「重文にしてもおかしくない不動さんです」とおっしゃってました。「大和の石仏」(清水俊明著)には、「奥の院不動石仏は大和屈指の名作で、登った苦労を充分にねぎらうものである」「不動石仏中の傑作といわれる価値は充分ある」と書かれています。

私の感想です。確かに素晴らしい不動さんだと思いました。何より男前です。西洋風で鼻筋の通った少年を思わせる顔立ちです。

上半身に比して下半身が小さいように感じました。左から見た時にバランス的にはやや顔が大きすぎるかなと思いました。写真で見るとそうでもないのですが印象としてはそう感じました。

不動横の勧進碑に元徳2年(1330)の年号施主名が刻まれていて、このころの石仏であろうとのことです。

2005・3・12作成

「京都・近江・大和・豊後の石仏」へ HPへもどる